1. 優れた機能性と実用性

日本の甲冑は、時代とともに戦闘様式の変化に対応して進化してきました。

- 防御力の高さと動きやすさの両立

- 甲冑は、「小札(こざね)」と呼ばれる小さな鉄や革の板を、**威し糸(おどしいと)**で幾重にもつなぎ合わせる構造(小札造)が基本です。

- この構造により、固い鉄板でありながら、体の動きに合わせてしなやかに曲がり、防御力と同時に高い機動性を実現しています。

- 特に戦国時代に登場した**当世具足(とうせいぐそく)**は、集団戦に対応するため、防御力を維持しつつ、さらに軽量化や大量生産に適した工夫が凝らされました。

- 各部位の工夫

- 頭部を守る兜鉢(かぶとばち)の合わせ目である筋は、強度を高める役割も持っています。

- 顔面を覆う面頬(めんぽお)は、顔の防御だけでなく、その威圧的な表情によって敵を威嚇する役割も果たしました。

- 腰から下を守る草摺(くさずり)は、複数枚に分かれているため、馬に乗る際や歩行時の動きを妨げません。

2. 美術工芸品としての美しさ

甲冑は、当時の最先端の工芸技術が集結した、まさに「着る芸術品」です。

- 装飾の芸術性

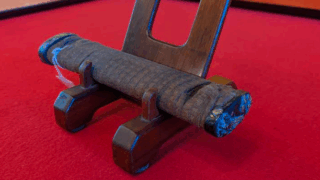

- 甲冑には、**漆塗り、染め、織り、彫金(金具細工)**など、様々な伝統工芸の技術が用いられています。

- 小札を綴じる威し糸(おどしいと)の色彩や結び方(例えば、画像の甲冑に見られる藍色や水色の威し)は、単なる機能だけでなく、華やかな色彩のリズムを生み出し、美術品としての魅力を高めています。

- 兜の前立(まえだて)や、胴の装飾金具には、家紋や動植物、宗教的なモチーフなどが細かく表現され、所有者の格式や権威を示す役割も担いました。

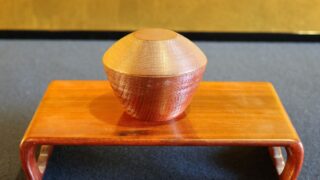

- 個性的な「変わり兜」

- 戦国時代には、戦場で目立ち、自身の存在を誇示するために、動物、植物、器物など、独創的なモチーフを用いた変わり兜が多く作られました。これらは武将の思想やアイデンティティを反映した芸術的な意匠として非常に価値が高いです。

まとめ

三十二間筋兜や甲冑が黒田藩の状態で保存されているものは非常に貴重であり、大切に保管されているため価値が高く、美術品としても人気があります。

寸法 販売価格

高さ1100 幅450 1,800,000円