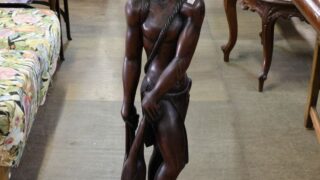

🌟 縁起物としての「福」の力

福助人形は、幸福を招く縁起人形として江戸時代中期頃から人気を博しました。 その最大の良さは、まさにその縁起の良さです。

- 商売繁盛・千客万来: 商店の店頭に飾られ、多くのお客を招き、店が繁盛することを願うシンボルでした。

- 出世開運・福徳招来: 大きな頭(知恵)と福耳(長寿)を持ち、裃(かみしも)を身につけて正座し、礼を尽くす姿は、福と徳を呼び込むと信じられていました。

- 叶福助(かのうふくすけ): 願いを叶える福の神として、茶屋や遊女屋などで祀られた歴史もあります。

お写真の人形も、正座をして、手を前に差し出すようにも見える姿は、訪れた人に対して礼を尽くし、福を招き入れるという福助の役割をよく表しています。

🎨 素朴で味わい深い造形と時代感

土人形ならではの素朴さ、そして経年による風合いに魅力があります。

- 素朴な造形美: 土人形は、粘土を型で成形し、焼き上げてから彩色を施すものが多く、そのシンプルで力強い造形に、当時の人々の手仕事の温もりが感じられます。

- 「土味」と彩色の剥落: お写真からも分かるように、江戸時代の土人形は、顔料の剥落や土の「土味」が独特の味わいを生み出しています。これは、長きにわたり人々に愛され、時を経た証であり、新しいものにはない歴史的な重みを感じさせます。

寸法

180×120×210