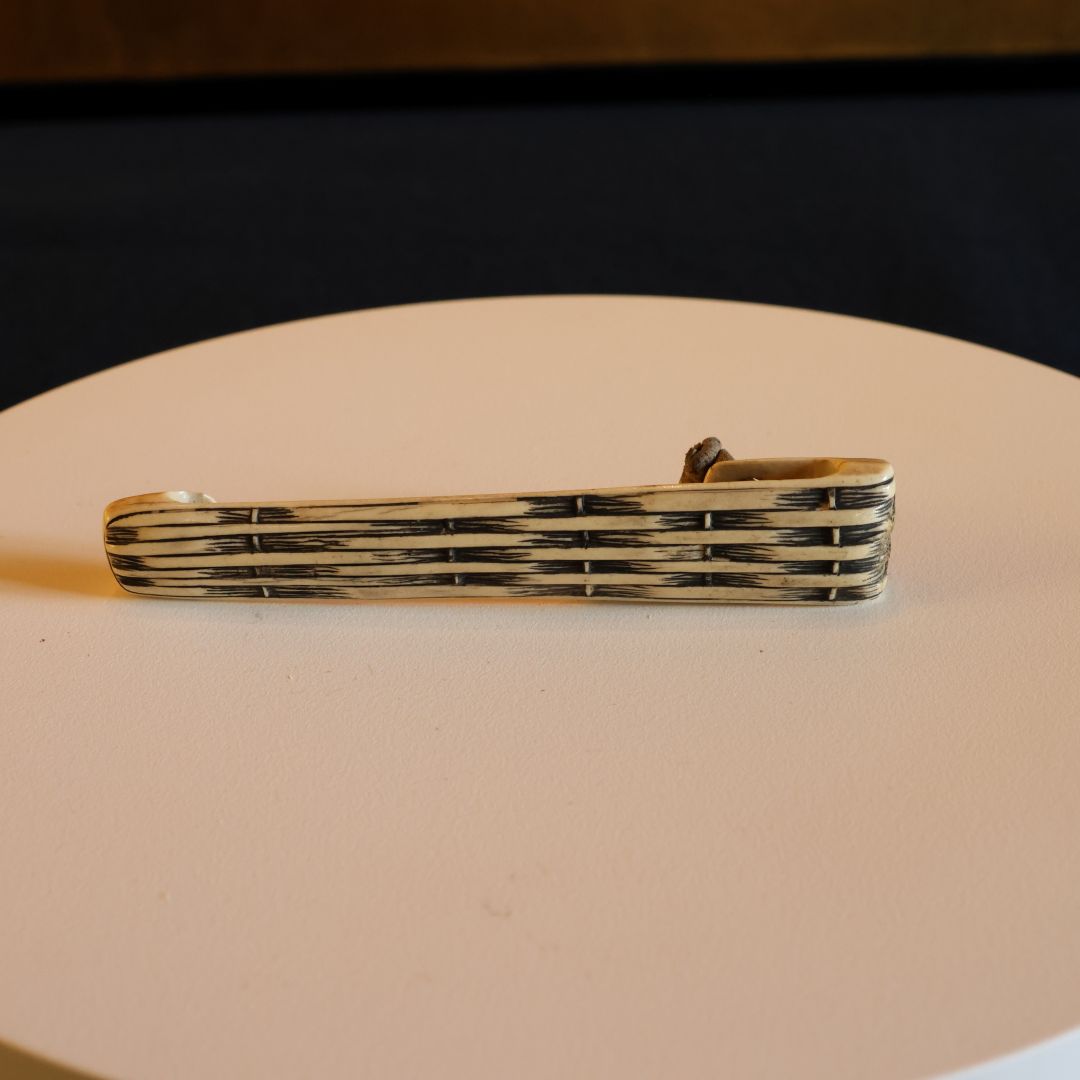

江戸時代

巾着や印籠などの提げ物を携帯するために使用されました。職人の技術が競われ、専門の「根付師」が生まれるほど、芸術性が飛躍的に向上しました。

手のひらサイズの芸術「小宇宙」

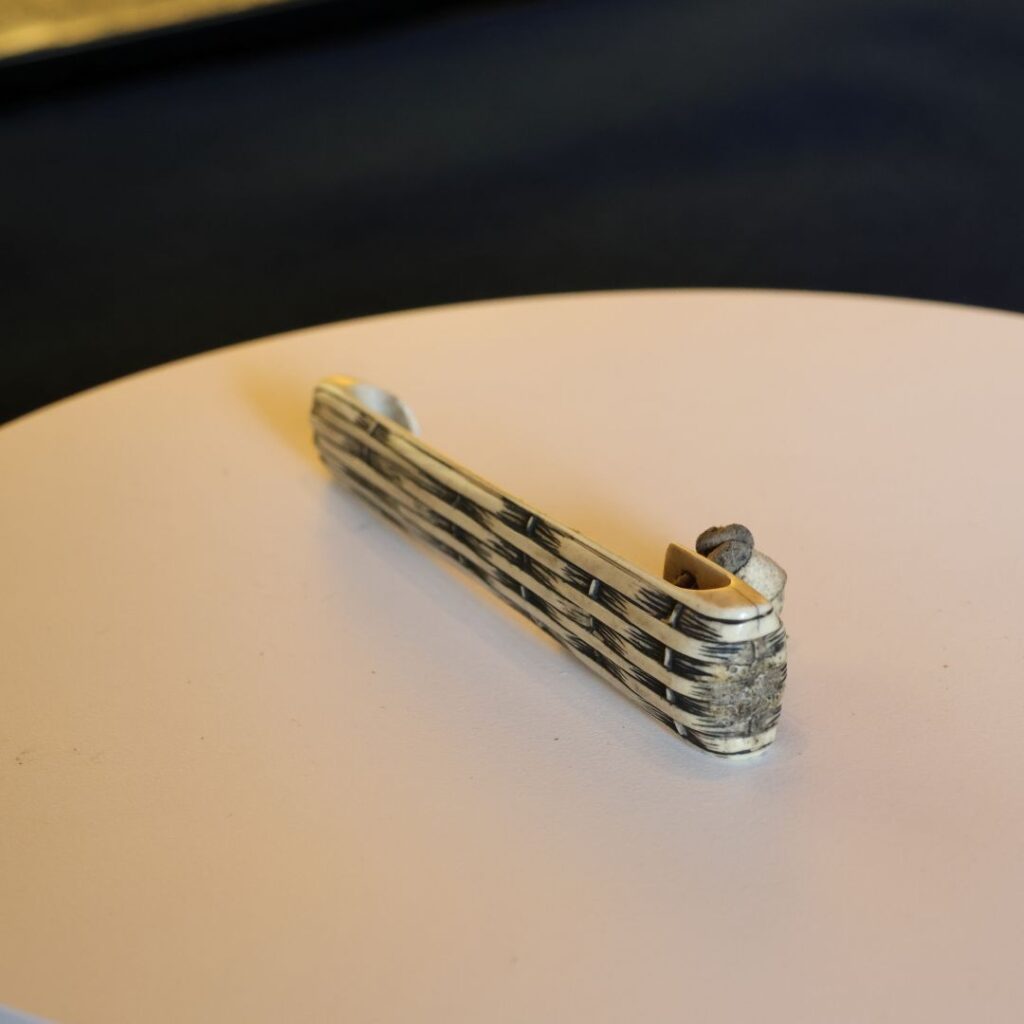

根付の大きさは平均して4〜5センチメートルほどで、手のひらの中に収まる小さなサイズです。この限られた空間に、職人が驚くほどの細密な彫刻技術と、ユーモアや物語、縁起の良い意味合いなどを凝縮させています。

360度どこから見ても楽しめる造形

根付はもともと、着物の帯に提げ物(巾着や印籠など)を吊るすための留め具として使われていました。そのため、置物とは違い、四方八方、360度どの角度から見ても美しく、また、提げたときに正面が向くよう計算されたデザインが施されています。手のひらで転がしながら鑑賞することで、作者の工夫や技巧を発見できるのも魅力です。

機能性と装飾性の融合

単なる実用品としての機能(提げ物が落ちないようにする滑り止め)だけでなく、当時の人々の**「粋(いき)」や「洒落(しゃれ)」、そして「遊び心」**を表現する装身具としても愛されていました。モチーフには、動物、人物、伝説上の生き物、言葉遊び(判じ物)、風俗など、非常に幅広い題材が用いられています。

経年による「なれ(慣れ)」の味わい

象牙や木などの素材で作られることが多く、使えば使うほど手に馴染み、帯や着物に引っかからないよう全体的に丸みを帯びた形をしています。長年使われることで、独特の光沢や艶、そして角が取れた柔らかな丸みが生じます。この使い込まれてできた風合いを**「なれ」**と呼び、根付の価値を高める要素の一つとされています。

寸法 販売価格

110×30×20 9,000円