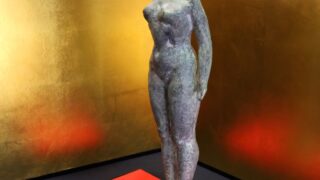

江戸時代は電気がなく、手燭台は照明のための重要な日用品でした。部屋から部屋へろうそくの火を運んだり、暗い場所を照らしたりと、持ち運び可能な明かりとして不可欠な道具でした。取っ手とろうそくを立てる台というシンプルなデザインは、当時の基本的なニーズに対する直接的かつ効果的な解決策を示しています。

江戸時代の道具は、しばしば機能性と耐久性を重視して作られていました。この銅製の手燭台も、頑丈で何世代にもわたって使えるよう作られたはずです。過剰な装飾を排したシンプルなデザインは、実用的な形状を優先しており、日本の伝統的な美意識であるミニマリズムにも通じます。

このような品を持つこと、または鑑賞することは、過去との具体的なつながりを提供します。それは、江戸時代の人々の日常生活を垣間見せてくれます。商人、武士、学者、あるいは一般の人々が、この手燭台を使って家や活動を照らしていた様子を想像することができます。

江戸時代の銅製手燭台の魅力は、実用的なデザイン、耐久性のある職人技、歴史的意義、そして使い込まれた素材が持つ繊細な美しさが融合した点にあり、過ぎ去った時代との具体的なつながりを感じさせてくれることにあると言えるでしょう。

販売価格 10,000円

福岡骨董品ほんとくの商品は1点物です。必ず商品の形・大きさ・色合いを見てご購入ください。

W:330 D:200 H:140

Instagram hontoku_antique 始めましたのでフォローよろしくお願いします