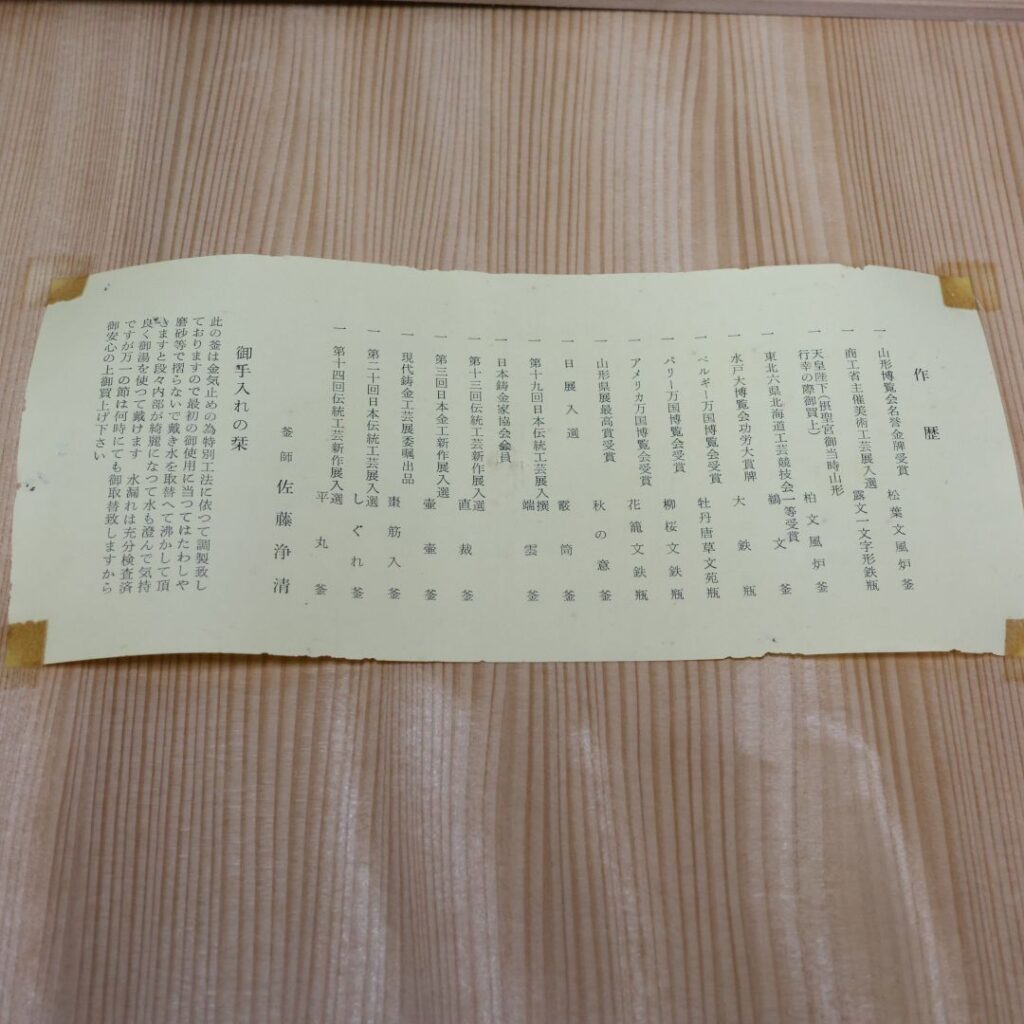

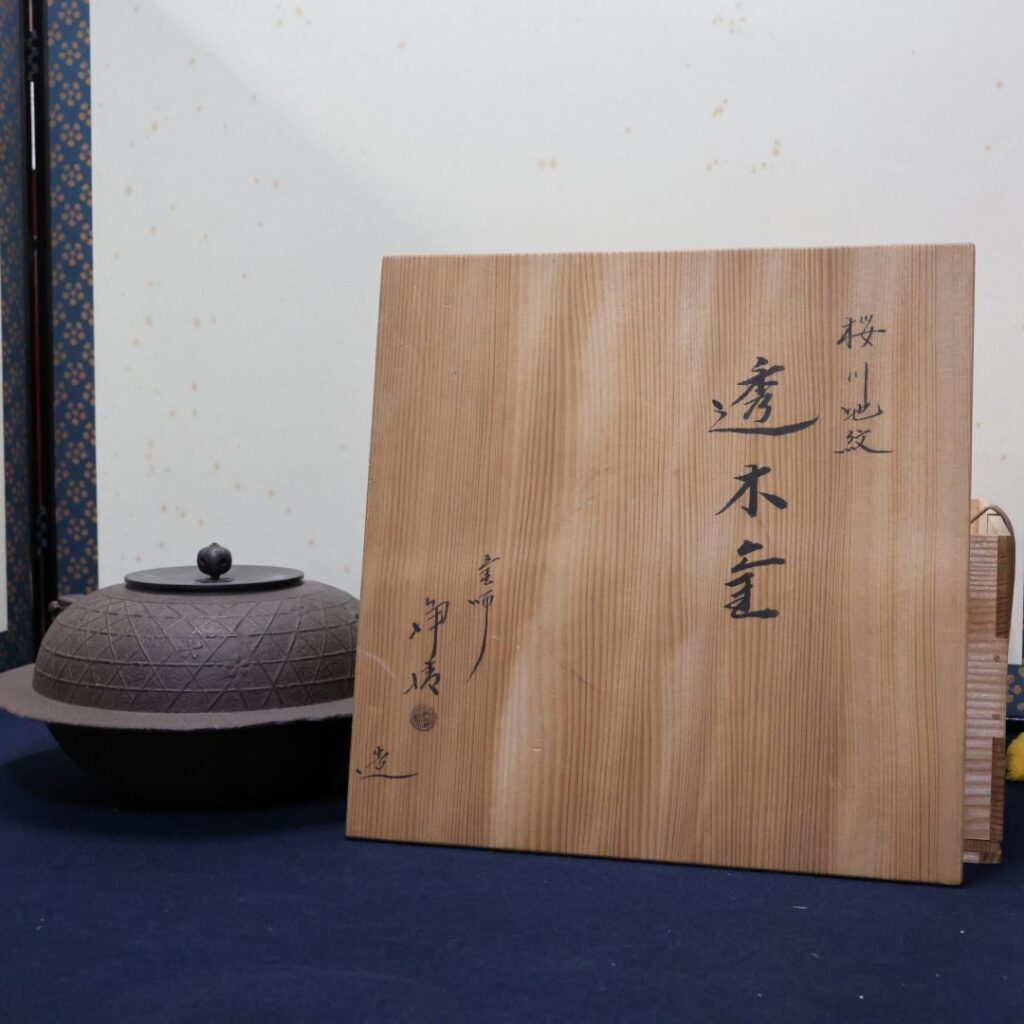

作者:佐藤浄清(さとうじょうせい)

佐藤浄清は、山形県山形市で代々続く釜師の家系であり、現代茶の湯釜の第一人者として高く評価されています。特に、その卓越した鋳造技術と、古来の伝統を重んじつつも現代的な感覚を取り入れた作風で知られています。彼の作品は、美術品としての価値も非常に高く、茶道具を蒐集する人々にとって非常に人気があります。

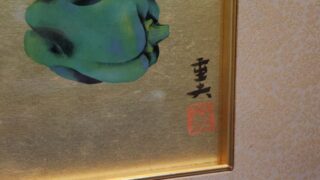

釜の種類 透木釜(すきぎがま)

透木釜は、夏の茶会で用いられる釜の一種です。通常の釜と異なり、胴の張り出しが少なく、すっきりとした形状をしています。釜の下に「透木(すきぎ)」と呼ばれる2枚の薄い木を敷いて炉にかけ、熱がこもらないようにすることで、夏場の季節感を演出します。涼しげな趣きがあり、見た目にも清涼感を感じさせるのが特徴です。

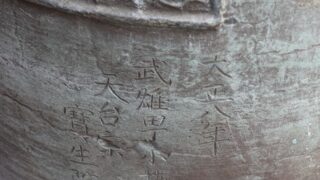

釜の地紋 桜川地紋(さくらがわじもん)

釜の表面に施された「地紋(じもん)」は、釜師の技量が表れる重要な要素です。この釜には、京都の歌枕としても知られる「桜川」の風景が表現されています。満開の桜が川面に散り、流れていく様子を文様化したもので、季節の美しさを捉えた風情ある意匠です。

「桜川地紋 透木釜 佐藤浄清作」は、単なる道具ではなく、夏の茶会を彩る美術工芸品と言えます。

販売価格 28,000円

福岡骨董品ほんとくの商品は1点物です。必ず商品の形・大きさ・色合いを見てご購入ください。

W:330 D:330 H:170

関連記事